试管婴儿技术为无数家庭带来了生育希望,但过程中使用的促排卵药物常让准父母们忧心忡忡:“这些药物会不会影响胎儿健康?”接下来瑞承生命将结合医学研究、临床数据及专家观点,全面解析促排药物的安全性,助您理性看待这一关键环节。

一、促排药物的作用机制:精准调控而非“过度刺激”

试管婴儿周期中,促排卵药物(如克罗米芬、促性腺激素)的核心目的是通过调节激素水平,促使多个卵泡同步发育,以获取更多优质卵子。其作用原理如下:

模拟自然周期:药物替代了人体自身分泌的卵泡刺激素(FSH),但剂量经过严格计算,旨在“唤醒”原本会闭锁的卵泡。

可控性代谢:多数促排药物(如重组FSH)的半衰期较短,停药后1-2周即可完全代谢,不会在体内长期残留。

关键结论:促排药物仅作用于卵泡发育阶段,与胚胎着床后的发育环境无直接关联。

二、药物对胎儿的影响:研究数据揭示真相

1. 短期安全性:无明确致畸风险

权威研究:2018年《人类生殖》杂志对2,500例试管婴儿的追踪显示,促排药物组与自然妊娠组的胎儿畸形率无显著差异(约3%-5%)。

机制解释:胚胎在受精后第5-7天才会着床,此时母体已停止促排药物使用,药物成分无法直接接触胚胎。

2. 长期健康:无证据表明影响儿童发育

跟踪数据:一项覆盖10年、涉及5,000名试管婴儿的研究表明,通过促排药物妊娠的儿童,在身高、体重、智力及慢性疾病发病率上与自然生育儿童无差异。

专家共识:美国生殖医学学会(ASRM)明确指出,现有证据不支持促排药物与儿童长期健康风险存在关联。

三、需警惕的风险:多胎妊娠与过度刺激综合征

1. 多胎妊娠:促排药物的“副作用”

风险来源:促排后可能形成多个成熟卵泡,若同时受精则易导致双胎或多胎妊娠。

潜在影响:多胎妊娠会增加早产、低体重儿及妊娠并发症风险,但这是试管婴儿技术本身的结果,而非药物直接伤害胎儿。

应对策略:通过单胚胎移植(SET)技术可显著降低多胎率(从30%降至5%以下),建议准父母与医生充分沟通移植方案。

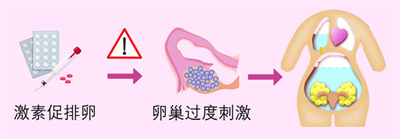

2. 卵巢过度刺激综合征(OHSS)

发生机制:少数患者对促排药物敏感,可能导致卵巢增大、腹水等反应。

对胎儿的影响:OHSS本身不会直接伤害胎儿,但若病情严重需住院治疗,可能间接影响妊娠稳定性。

预防措施:医生会通过个性化用药方案(如逐步调整剂量、使用拮抗剂)及超声监测,将OHSS风险控制在1%-3%以下。

结语:科学认知,安心迎接新生命

促排卵药物作为试管婴儿技术的关键工具,其安全性经过数十年临床验证。现有研究未发现其对胎儿存在直接或长期的伤害,但需警惕多胎妊娠及OHSS等间接风险。通过医生的专业调控与患者的积极配合,完全可以将风险控制在最低水平。

留言,让专业医疗顾问给您评估您的试管成功率: