在试管助孕的精密流程中,囊胚移植时间的选择绝非简单的“日期安排”,而是一场涉及生理、病理、心理多维度的科学博弈。每一位准父母的移植方案背后,都藏着医生对个体化医疗的深刻考量。本文将系统解析囊胚移植时间受什么因素影响,带您揭开试管周期中“时间密码”的神秘面纱。

一、生理因素:子宫环境与激素的“动态平衡”

1. 子宫内膜厚度:胚胎着床的“土壤指标”

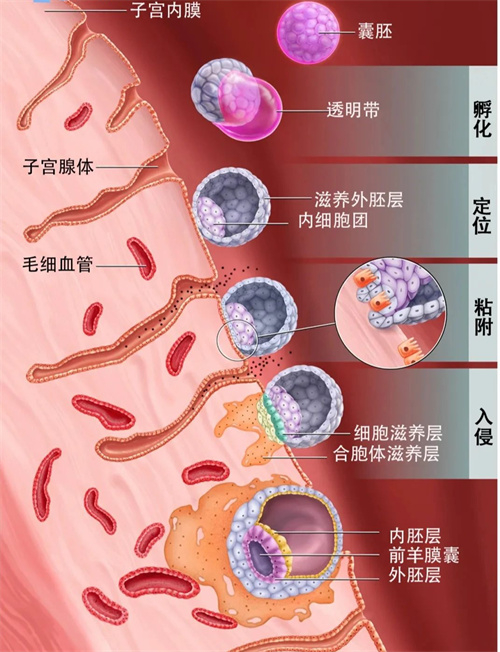

子宫内膜厚度是移植时间的首要考量。医学共识认为,当子宫内膜厚度处于8-12毫米的“黄金区间”时,其血管密度、腺体分泌功能均达到最佳状态,能为囊胚提供充足的养分和稳定的着床环境。

过薄(<7毫米):常因内分泌失调、宫腔操作史(如人流、刮宫)导致,此时内膜血供不足、营养匮乏,强行移植可能导致胚胎“无处落脚”。医生通常会通过雌激素补充、生长因子灌注等方式促进内膜修复,待厚度达标后再行移植。

过厚(>15毫米):可能提示内膜炎症、息肉或增生性病变,破坏原本适宜着床的微环境。此时需通过宫腔镜检查排除病理因素,必要时进行刮诊或抗炎治疗,待内膜状态恢复正常后再确定移植时间。

2. 激素水平:内分泌系统的“精密调控”

囊胚移植的成败,离不开雌激素、孕激素、甲状腺激素的协同作用:

雌激素:刺激内膜增殖,为排卵和移植奠定基础。若雌激素水平不足,内膜无法达到理想厚度;若过高,则可能引发内膜过度增生,反而影响着床。

孕激素:促使内膜从增殖期转化为分泌期,使其变得松软、富有糖原,为胚胎“扎根”提供营养。孕激素不足时,内膜无法完成转化,胚胎难以稳定着床,临床常通过黄体酮阴道栓、注射等方式补充。

甲状腺激素:甲状腺功能异常(甲亢或甲减)会干扰整体内分泌平衡,降低内膜容受性。因此,移植前需常规筛查甲状腺功能,必要时通过药物调整至正常范围。

3. 排卵周期:自然节律与人工调控的“时间校准”

排卵周期是确定移植时间的“生物钟”:

自然周期:适用于月经规律、排卵正常的女性。医生通过超声监测卵泡发育,结合血激素检测(如LH峰),精准锁定排卵时间。通常,囊胚移植会安排在排卵后3-5天(对应胚胎发育至囊胚阶段的最佳时机),此时内膜与胚胎发育同步,着床率更高。

人工周期:针对排卵障碍或月经不规律的女性,通过药物(如雌激素、促排卵药)模拟自然周期的激素变化,人工调控内膜生长和激素水平。移植时间不再依赖自然排卵,而是以内膜厚度(≥8毫米)和激素水平(雌激素达标、孕激素开始补充)为依据,灵活调整药物剂量,把握“内膜-胚胎同步”的关键窗口。

二、身体状况:年龄与疾病的“个体化修正”

1. 年龄:生育力的“隐性倒计时”

年龄是影响移植时间的重要变量:

年轻女性(<35岁):子宫环境优越,内膜容受性高,移植时间选择更灵活,即使内膜稍薄或激素波动,通过短期调理即可恢复。

高龄女性(≥35岁):随着卵巢功能衰退,内膜容受性下降、子宫收缩异常(如宫缩过频)等问题凸显。此时,医生可能需要更长时间修复内膜(如延长雌激素补充周期),或通过宫腔灌注、生长激素治疗等方式改善子宫环境,确保移植时内膜处于最佳状态。

2. 基础疾病:健康隐患的“排除与修复”

甲状腺疾病(如甲亢、甲减)、子宫内膜异位症、多囊卵巢综合征(PCOS)等疾病,均会通过影响内分泌或子宫环境间接干扰移植时间:

甲状腺疾病:需先通过药物(如优甲乐、甲巯咪唑)将甲状腺功能调整至正常范围,避免激素紊乱影响内膜发育。

子宫内膜异位症:可能引发内膜炎症、免疫异常,需通过手术(如腹腔镜)清除病灶,或通过药物(如GnRH-a)抑制异位内膜生长,待子宫环境改善后再安排移植。

PCOS:常伴随排卵障碍和高雄激素血症,需通过二甲双胍、避孕药等调节代谢和激素水平,待月经规律、内膜状态稳定后再确定移植时间。

三、外部环境:心理与意愿的“人性化考量”

移植时间的选择,还需兼顾准父母的心理状态和生活安排:

心理压力:过度焦虑会通过神经-内分泌系统影响激素水平(如升高皮质醇、干扰孕激素分泌),降低着床率。医生会通过心理疏导、放松训练等方式帮助准父母调整心态,必要时推迟移植时间,待情绪稳定后再进行。

个人意愿:部分准父母可能因工作、家庭等原因希望尽快移植,而另一些则希望有更多时间准备(如调整饮食、运动)。医生会与患者充分沟通,在确保医学可行性的前提下,尊重其合理需求,共同制定个性化的移植方案。

结语:科学与人文的“完美融合”

囊胚移植时间的确定,是医学科学与个体化医疗的典型体现。从内膜厚度的“毫米级”精准,到激素水平的“动态调控”,再到年龄、疾病、心理的“全方位修正”,每一个决策背后都凝聚着医生对生命的敬畏与责任。理解囊胚移植时间受什么因素影响,不仅能帮助准父母更好地配合治疗,更能让我们深刻认识到:试管助孕的“时间密码”,本质上是科学与人文的完美融合,是对每一个新生命最郑重的承诺。

留言,让专业医疗顾问给您评估您的试管成功率: